現代社会において、私たちは多くの習慣を身につけようと努力している。

朝のランニング、英語学習、読書、日記、筋トレなど、その目的は健康増進や自己成長、スキル向上など多岐にわたる。

しかし、前記事でも解説した通り、

多くの人がぶつかる最大の壁は「続けられない」という問題である。

一方、ゲームにおいては何時間も没頭し、気づけば何百時間も同じ行動を繰り返す人が少なくない。

なぜゲームは続けられるのに、日常の習慣は続けられないのか。

この違いを生むのが、いわゆる「ゲーム脳」と呼ばれる脳の働き方である。

本記事では、脳科学の観点から

「ゲーム脳」がなぜ習慣化に有効なのかを解き明かし、自己啓発や日常生活への応用方法を提示する。

記事の目次

- ゲーム脳とは何か?

- 習慣化が難しい理由

- 脳科学が示す「ゲーム脳」の正体

- ゲーム脳を習慣化に応用する方法

- 歴史上の人物とゲーム脳的習慣形成

- ゲーム脳の副作用 ― 脳科学から見た光と影

- 劇毒をうまく扱い人生をよくしよう

ゲーム脳とは何か?

「ゲーム脳」という言葉は、過去にメディアで否定的な文脈で使われたことがあるが、

本記事ではその意味をポジティブに捉える。ここで言うゲーム脳とは、

「ゲーム的な仕組みによって脳の報酬系が活性化され、行動が持続しやすくなる状態」を指す。

ゲーム脳は、報酬系、ドーパミン分泌、快感中枢など、脳科学の複数の領域に関連している。

これらが連動することで、

「やればやるほど楽しい」「もう一回やりたい」という感覚が生まれるのである。

習慣化が難しい理由

そもそも習慣化はなぜ難しいのか。

心理学者フィリップ・ラリーが提唱した「習慣化の法則」によれば、

人間は新しい行動を脳に定着させるまでに平均66日必要だという。

この期間は人によって異なり、簡単な習慣は18日、複雑な習慣は254日以上かかる場合もある。

習慣化が挫折しやすい理由は主に以下の3つである。

- 即時的な報酬がない

たとえば筋トレをしても、1日で劇的な筋肉の変化は起きない。結果が見えないためモチベーションが下がる。 - 進捗が実感しづらい

読書や学習では、成長を数字で把握しにくいため、達成感が薄い。 - 行動の負荷が高い

新しい行動は脳にとってエネルギー消費が大きく、元の楽な行動に戻りやすい。

これらの課題を解決するのが、ゲーム的な仕組み、つまりゲーム脳である。

脳科学が示す「ゲーム脳」の正体

ゲーム脳を理解するためには、脳の報酬系の仕組みを知る必要がある。

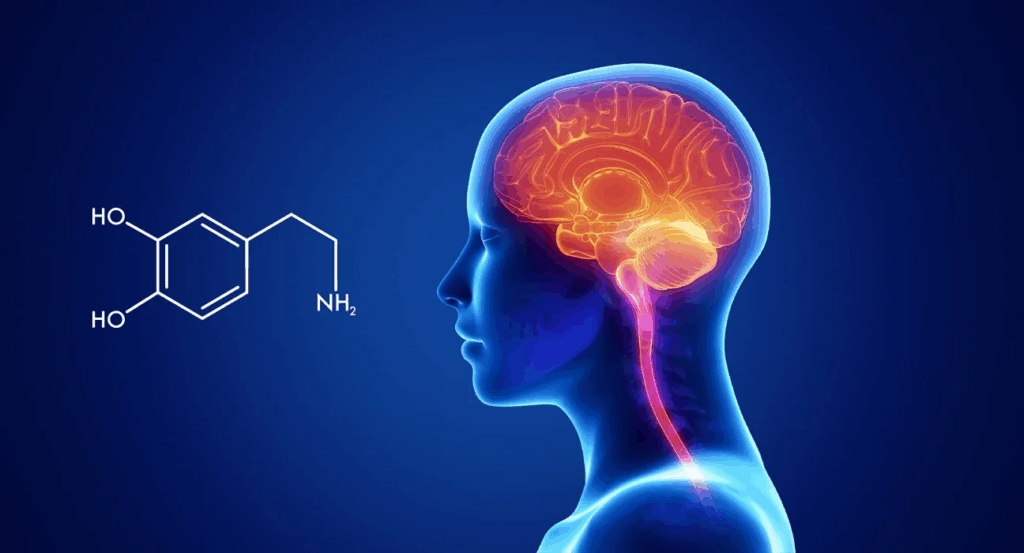

3.1 報酬系とドーパミン

人間の脳には「報酬系」と呼ばれる神経回路があり、

達成感や快感を得たときに活性化する。このとき放出される神経伝達物質がドーパミンである。

ドーパミンは、「もっとやりたい」という欲求を生み出す物質だ。

ゲームでは、

小さな達成(敵を倒す、アイテムを入手する)や大きな達成(レベルアップ、ボス撃破)が頻繁に訪れ、

そのたびにドーパミンが分泌される。この繰り返しが行動を強化する。

3.2 即時フィードバック

脳は「行動 → 結果」が短いほど学習効率が高まる。

ゲームは行動の結果が即時に画面に反映されるため、脳が学習と快感を素早く関連付ける。

3.3 変動報酬スケジュール

心理学者B.F.スキナーの研究によれば、

報酬が一定間隔ではなく変動して与えられる方が、

行動はより強化される。ゲームにおけるランダムドロップやガチャはこの効果を利用している。

ゲーム脳を習慣化に応用する方法

ゲーム脳の仕組みを理解すれば、それを日常の習慣化に組み込むことができる。以下に脳科学的に有効な方法を示す。

4.1 小さな目標と即時報酬

- 筋トレなら「腕立て伏せ10回から開始」

- 英語学習なら「1日25単語だけ覚える」

- 実行後すぐにチェックマークを入れたり、アプリでポイントが加算される仕組みを作る。

4.2 可視化と進捗トラッキング

- 進捗をグラフ化する

- 経験値バーを設置する

- カレンダーに連続達成日数を記録する

4.3 変動報酬の導入

- 習慣を達成した日にランダムでご褒美を与える

- 抽選やくじ引き形式での報酬設計

4.4 レベルと称号

- 進捗に応じて「レベル」や「称号」を付与

- 仲間と共有し、ランキング化する

歴史上の人物とゲーム脳的習慣形成

ゲーム脳的な習慣形成は、最新のアプリやデジタルツールだけの概念ではない。

歴史をひもとくと、多くの偉人が、

ゲーム脳を活かした方法を使っていたことがわかる。

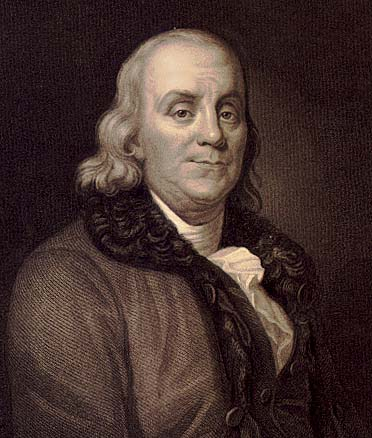

5.1 ベンジャミン・フランクリンの「13徳メモ」

アメリカ建国に貢献したベンジャミン・フランクリンは、

若い頃から自己改善に強い関心を持っていた。

彼は「節制」「沈黙」「秩序」など13の徳目を設定し、毎日その達成度を記録する表を作っていた。

この表は一種の「経験値トラッカー」とも言えるもので、日々の進捗を可視化し、

自らの成長を確認していたのである。

失敗した日は表に印をつけ、それを減らすことをゲーム感覚で楽しんでいたという。

5.2 ナポレオン・ボナパルトの「自己訓練日誌」

フランスの軍人ナポレオンは、戦略家として知られるが、

彼の成功は日々の自己管理の賜物でもあった。

彼は学習・軍事理論・外交戦略を「章立て」して学び、進捗を確認する仕組みを作っていた。

章をクリアするごとに自分へ小さなご褒美を与えていたことは、まさに現代の「レベルアップ制」と同じ構造だ。

5.3 宮本武蔵の「二天一流・稽古帳」

剣豪宮本武蔵は、剣術だけでなく絵画や彫刻にも通じた多才な人物であった。

彼は稽古の進み具合や型の習得度を、弟子や自分自身のために可視化していた。

習得度を段階的に「初伝」「中伝」「奥伝」と分ける方法は、RPGのスキルツリーとほぼ同じ発想である。

これらの事例は、ゲームがまだ存在しない時代でも、

人は本能的に

「進捗の可視化」「段階的目標」「小さな達成感」というゲーム脳の要素を生活に取り入れていたことを示している。

つまり、ゲーム脳とは現代だけの流行ではなく、

人間の行動を持続させる普遍的な脳の仕組みである。

これを理解すれば、歴史上の偉人たちのように、自らの人生を長期的な成長ゲームとして設計できるのだ。

ゲーム脳の副作用 ― 脳科学から見た光と影

ゲーム脳は習慣化やモチベーション維持に効果的である一方、

使い方を誤ると負の影響をもたらすことがある。

これはゲームの設計に組み込まれている「報酬系刺激」が、

脳に依存的な学習をさせやすいためである。

1. ドーパミン過剰と依存傾向

ゲーム的要素は、達成時に脳の報酬系からドーパミンが放出される。

この現象は短期的な集中力を高めるが、

過剰になると「より強い刺激」を求めるようになり、

習慣の目的と外れた、粗悪なドーパミンに冒される可能性がある。

2. 外発的動機づけへの依存

ゲーミフィケーションは外的な報酬(XP、バッジ、ランキング)で行動を促すため、

報酬がなくなると行動が止まる「報酬依存性」が生じる。

心理学者エドワード・デシの自己決定理論によれば、

外発的動機づけだけに頼ると、内発的動機(純粋な興味や意欲)が弱まりやすい。

3. 現実感覚の希薄化

ゲーム的要素が過剰になると、

現実の時間感覚や成果の評価基準がゲーム内に偏る。

現実では「努力がすぐに報われない」ことが多いが、

ゲーム脳が強く働くと「短期間で成果が出ない=やる意味がない」と感じ、

長期的努力が難しくなる。

4. 認知負荷の増大

複雑なクエスト設計や複数のステータス管理は、

楽しさと同時に認知負荷を増やす。

過度な情報処理は意思決定の質を下げ、疲労やモチベーション低下を引き起こす。

特にマルチタスク的なゲーミフィケーションは、

集中力の断片化を招くことがある。

5. 社会的比較によるストレス

ランキングやスコアボードは競争心を刺激するが、

同時に劣等感や過剰な自己批判を生むことがある。

社会心理学の研究では、こうした比較環境は短期的には成果を上げても、

長期的には自己肯定感を低下させやすいことが指摘されている。

副作用を抑えるための原則

- 報酬は漸減させ、徐々に内発的動機へ移行する

- 比較よりも自己ベスト更新型の評価にする

- 長期目標と短期目標の両方を可視化する

- 休息やクールダウン期間を設ける

この視点を入れると、

ゲーム脳を「万能薬」ではなく「強力なスパイス」として扱える。

つまり、刺激を長期的成長に結びつけるためには、

副作用を理解し、バランスを取る設計が不可欠である。

ドーパミンをうまく扱い人生をよくしよう

全てはドーパミンの使い方で決まる。

そしてゲーム脳は、脳の報酬系とドーパミン分泌を活用し、

行動を継続させる強力な仕組みである。

この原理を理解し、日常の習慣形成に取り入れることで、

従来は続かなかった行動も楽しく継続できる可能性が高まる。

つまり、習慣化のカギは意志力ではなく、脳の仕組みを味方につけることだ。

人生を「レベルアップの旅」として捉え、

日々の行動をゲームのように楽しめば、あなたの成長速度は格段に上がるであろう。

以上で本記事は終わり。ドーパミンを支配し、人生を制御できるようになろう。